WordPressを導入し、記事を書き始める前にやっておくべき初期設定がいくつかあります。

これを最初にきちんとやっておくことで、後の運用がスムーズになり、SEOやセキュリティの面でも有利になります。

やっておくべき初期設定はたくさんあるので、3段階に分けて解説していきます。

- WordPress初期設定① 〜考えなくてもすぐにできる基本設定〜

- WordPress初期設定② 〜サイト設計・運営準備〜

- GoogleアナリティクスとGoogleサーチコンソール 〜分析のための準備〜

今回は、「考えなくてもすぐにできる基本設定」について解説していきますね。

まだブログの内容やサイト名や設計などが決まっていなくても、さっさとできる設定ばかりなので、すぐに済ませておきましょう。

レンタルサーバーの申し込みから、記事作成までの全体の流れは、下記の記事をご確認ください。

考えなくてもすぐにできる基本設定の流れ

WordPress導入直後に、さっさと済ませたい基本設定については、次のとおりの流れで進めていきます。

セキュリティの基本。ConoHa WINGならボタンひとつで無料SSLを導入できます。

サイトの見た目を決めるテンプレート。無料 or 有料テーマをインストールして有効化。

最低限必要なプラグインを導入(例:セキュリティ・SEO・キャッシュ系など)。

記事URLの構造を整える。推奨は「投稿名」。設定 → パーマリンクから変更。

サンプル用の記事は削除する。

SSLを有効化する

では、さっそく作業にとりかかっていきましょう。

まず最初の設定は、SSLの有効化です。聞き慣れない言葉だと思いますが、ネットを利用して生活していると、自然と接している設定です。

多くのアクセスを集めたいなら、必要不可欠な設定になりますので、理解したうえで、適切に設定しておきましょう。

SSLって何?

SSLというのは、Webサイトとユーザーの間のデータ通信を暗号化する技術のことです。

SSLを有効にすることによって、安全なサイトだということを知らせることができます。

正式名称:Secure Sockets Layer(セキュア・ソケッツ・レイヤー)

現在では実際にはTLS(Transport Layer Security)が使われていますが、一般的に「SSL」と呼ばれています。

SSLの目的・役割

- 通信の暗号化 :入力した個人情報やパスワードを安全に送受信できる

- なりすまし防止 :偽サイトへのアクセスや情報漏えいのリスクを減らす

- URLの「https化」 :通信が暗号化されている証拠として、URLが https://〜 になる

- 信頼性・SEO効果の向上:SSL化されたサイトはGoogleでも高評価になりやすい

WordPressサイトを運営するなら、SSLを有効化しないと「保護されていない通信」と表示されてしまい、訪問者の信頼を失う可能性があります。

フォームやログイン情報を扱う場合は、暗号化は必須レベルのセキュリティ対策です

- 有効化前 →

http://example.com - 有効化後 →

https://example.com

URLがhttp://だとSSLが有効化されていないので、訪問者に不安を与えます。https://の表示になること=secure(安全)を意味する「s」が追加されることによって、外部にもSSLが有効化された安全なサイトだと認識してもらえるわけです。

みなさんもいろんなサイトを訪問していて、「保護されていない通信」「安全ではありません」と表示されたことはありませんか?

そんな表示が出てきたら、不安を感じてしまうはずです。おそらく、それ以上読もうとはせず、別のサイトで同じような記事を探しにいくでしょう。

訪問してくれた方の心理がマイナスになることを避けるためにも、SSL化はさっさと実施しておきましょう!

SSLの有効化手順

ここでもレンタルサーバーのConoHa WINGを利用しているケースで説明をしていきます。

SSLの有効化はサーバー(ConoHa WING)とWordPressのそれぞれの管理画面から設定を行うことになります。

まずサーバー側から設定を行います。

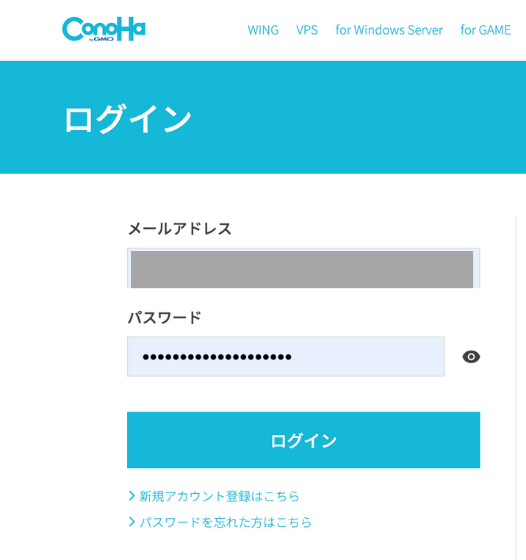

ConoHa WINGのサイト(https://www.conoha.jp/login/)にログインします。

アカウント登録した際の「メールアドレス」「パスワード」を入力してください。

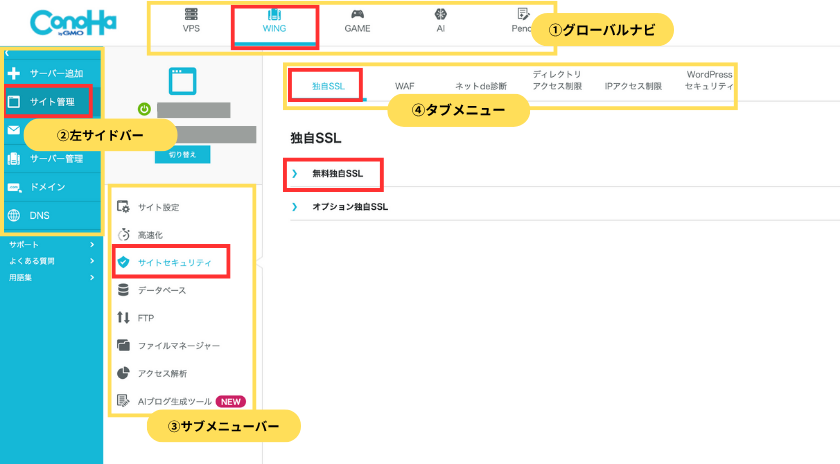

ログイン後、下図のとおり選択して、独自SSLの画面を開きます。

①上部のグローバルナビ ⇒「WING」を選択

②左サイドバー ⇒「サイト管理」を選択

③(中央エリアの)サブメニューバー ⇒「サイトセキュリティ」を選択

④タブメニュー ⇒「独自SSL」を選択

表示された「独自SSL」管理画面で、「無料独自SSL」をクリック

「無料独自SSL」をクリックすると、隠れていたエリアが展開され、下図のような表示になります。

はじめての場合は、利用設定は選択されていませんので、「ON」を選択します。

すると、「ON」の下部付近に「設定中」という文字が表示され、さらにしばらく待つと「利用中」になります。

「利用中」になったらレンタルサーバー側のSSL対応は終了です。

有効化(「利用中」に変更)されるまで、30分ほどかかる場合もあるので、すぐに変更されなくても、慌てる必要はありません。

次にWordPress側でもSSL対応を行います。

WordPressの管理画面から、ConoHa WINGの契約時に設定した、「WordPressユーザー名」(またはメールアドレス)と「WordPressパスワード」を入力し、ログインします。

※WordPressの管理画面のURLが分からない方はここをクリック

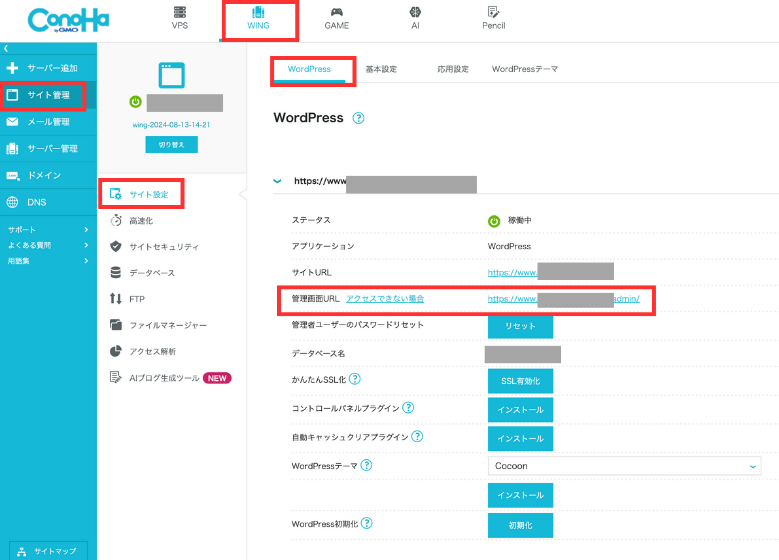

①上部のグローバルナビ ⇒「WING」を選択

②左サイドバー ⇒「サイト管理」を選択

③(中央エリアの)サブメニューバー ⇒「サイト設定」を選択

④タブメニュー ⇒「WordPress」を選択

表示された「WordPress」管理画面の、「管理画面URL」がWordPressの管理画面のURLです。

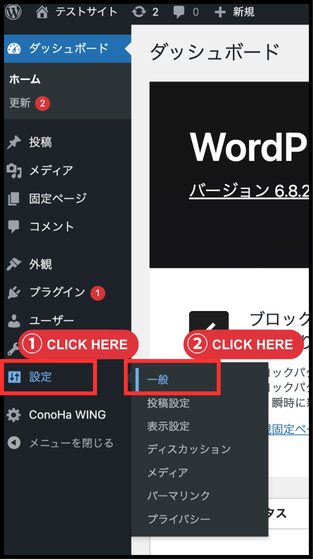

左サイドバーのメニューから、①「設定」⇒②「一般」を選択し、「一般設定」画面を開く

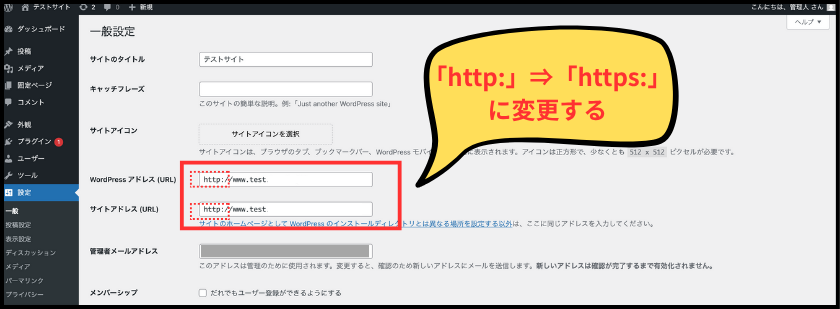

表示された「一般設定」画面の

- WordPress アドレス (URL)

- サイトアドレス (URL)

にあるURLの冒頭部分を、「http://」⇒「https://」に変更します。

実際に開設したブログサイトで、URLを確認してください。

「https://」になっていることが確認できたら、SSLの有効化作業は完了です。

テーマを設定する

次はテーマの設定です。

ブログ記事を作成するのも、ただテキストを並べているだけではないので、作成者によって特徴が出てきます。せっかく見てもらうのだから、できるだけ見やすく作りたいですよね。

そんな見やすいサイトを作るために、テーマを選んで、設定する作業が必要になってきます。

テーマって何?

WordPressテーマというのは、ブログサイトのデザインテンプレートのことです。テーマによって、サイトの見た目が大きく変わりますが、最初はよく分からないので、人気のテーマを選んでおけばよいでしょう。

人気のテーマはユーザーが多いので、分からないことがあっても、ネット上の情報からすぐに調べることができます。

後からでもテーマを変更することもできますが、見出しの色などサイト全体の雰囲気が変わってしまうため、できれば最初にテーマを決めておく方がいいのはいいです。

僕が使ったことがある中でおすすめは──

無料ではじめたい ⇒ Cocoon(コクーン)

有料版ではじめたい ⇒ SWELL(スウェル)

SWELLはとにかく使いやすいです。シンプルでありながら、高機能かつ高速なので、初心者の方にとっては安心して使えるテーマです。

ほかにも人気があるのは──

- JIN:R(ジンアール)

- SANGO(サンゴ)

いろんな種類があって決めるのが難しければ、無料のCocoonからはじめるでいいと思います。

テーマを適用する方法

気に入ったテーマのDLページからテーマを手に入れます。

※レンタルサーバーの契約時にテーマも一緒に購入している場合は手順1はスキップしてください。

※CocoonはZIPファイル不要です。

テーマをダウンロードするとZIPファイル(「.zip」と語尾についたファイル)が手に入ります。

※ZIPファイルはそのままアップロードするため、解凍する必要はありません。

※ダウンロードの方法は各テーマにダウンロードサイトで確認してください。

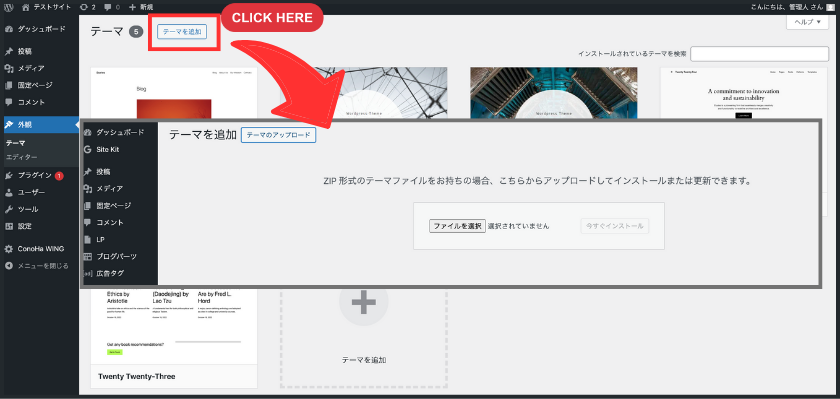

手に入れたテーマのZIPファイルをWordPressにアップロードするため、WordPressの管理画面から、「テーマ」を管理する画面を開きます。

左サイドバーから①「外観」⇒②「テーマ」を選択し、「テーマ」管理画面を開きます。

テーマを追加するためには、テーマに必要なデータをWordPressにアップロードする必要があります。

「テーマ」管理画面の「テーマを追加」ボタンをクリックし、「テーマを追加」画面を開きます。

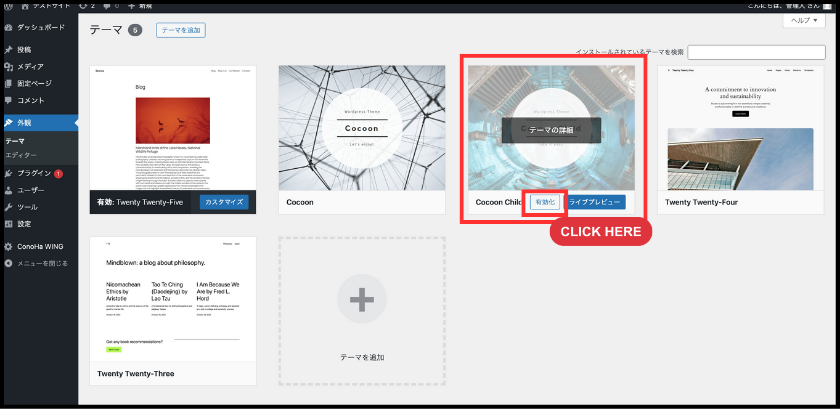

【WordPress上にすでにテーマが存在する場合】

Cocoonを含めたいくつかの無料テーマの場合は、「テーマ」画面にすでに存在しているはずですので、使いたいテーマの「有効化」ボタンを押せば、テーマが使えるようになります。

テーマによっては、親テーマと子テーマがありますが、基本的には子テーマを選択すればよいです。

「テーマを追加」画面の上部の①「テーマをアップロード」ボタンをクリックし、下部に表示される②「ファイルを選択」ボタンをクリックし、手順①でダウンロードしたZIPファイルを選択する。

ZIPファイルがセットされると、「今すぐインストール」ボタンが活性化するので、クリックすると、インストールが始まります。

インストールが成功すると、「テーマのインストールが完了しました」というメッセージが表示されます。

「有効化」を押下することで、インストールしたテーマがWordPressに反映されます。

これでテーマの設定作業は完了です。

プラグインのインストールと有効化

続いてやっておくべき設定は、プラグインの設定です。

ブログサイトをより快適に、便利に、安全に、運営するための環境づくりに必要な作業になります。

プラグインって何?

WordPressのプラグインというのは、ブログに新しい機能をかんたんに追加できる「アプリのようなもの」です。

たとえば「お問い合わせフォームを作る」「スパムコメントを防ぐ」「サイトを速くする」など、プラグインを入れるだけで便利な機能が使えるようになります。

コードを書かなくても、ボタン1つでインストールできるので、初心者でも安心して使えます。ブログをもっと使いやすくしたいときに役立ちます。

おすすめプラグイン 7+5=12選

僕が人に勧められたり、自分で使ってみたりして、便利だなと感じたプラグインを紹介します。

必須プラグイン7選

| プラグインラベル | プラグイン名 | 用途 |

|---|---|---|

| Contact Form 7 | お問い合わせフォームを作成・設置できるプラグイン。 |

| EWWW Image Optimizer | 画像を自動で圧縮し、ページの表示速度を改善。 |

| WP Multibyte Patch | 日本語環境での文字化けや不具合を防ぐ補助プラグイン。 |

| Akismet Anti-spam: Spam Protection | スパムコメントを自動で検出し、迷惑投稿を防ぐ。 |

| XML Sitemap Generator for Google | 検索エンジン向けにサイトマップを自動生成・更新。 |

| Wordfence Security | 不正アクセスや攻撃からサイトを守るセキュリティ対策。 |

| LiteSpeed Cache | キャッシュ機能でサイト表示を高速化し、負荷を軽減。 |

あると便利なプラグイン 5選

| プラグインラベル | プラグイン名 | 用途 |

|---|---|---|

| SEO SIMPLE PACK | 記事ごとにタイトルやディスクリプションを設定でき、初心者でもSEO対策の基本がしっかりできる軽量プラグイン。 |

| WP-Optimize | 投稿の自動保存・リビジョン・スパムコメントなどを自動で削除。サイトを軽く保てます。 |

| UpdraftPlus | 定期的なバックアップを自動で行い、Google Driveなどに保存可能。万が一の復旧に必須。 |

| TablePress | HTMLを書かずに見やすい表を作れる。商品比較や一覧表などに便利。 |

| Duplicate Post | HTMLを書かずに見やすい表を作れる。商品比較や一覧表などに便利。 |

プラグインのインストール&有効化の方法

プラグインをインストールする方法はいくつかあります。

- 管理画面からインストール

- 管理画面から手動でアップロード

- ftpで直接アップロード

ここでは、一番簡単なWordPressの「管理画面からインストール」する方法について、解説します。

WordPress管理画面にログインし、左サイドバーから①「プラグイン」⇒②「プラグインを追加」を選択し、「プラグインを追加」画面を開きます。

開いた「プラグインを追加」画面の右中央にある「プラグインの検索」の検索窓に①プラグイン名を入力(コピー&ペーストでOK)します。

ペーストすると、自動的に検索されたプラグインが表示されます。

検索結果で表示されたプラグインの中から、該当するプラグインの②「今すぐインストール」ボタンをクリックします。

プラグインのインストールが完了すると、「今すぐインストール」ボタンの表示が「有効化」に変わります。

「有効化」をクリックすることで、プラグインが有効化されます。

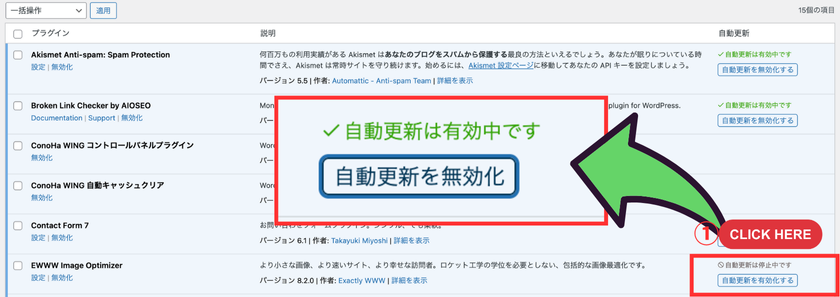

プラグインは必要に応じて都度更新されますので、自動更新をONにしておきましょう。

左サイドバーから「プラグイン」⇒「インストール済プラグイン」を選択肢、「プラグイン」画面を開くと、下図のように、インストールしたプラグインが一覧化されています。

プラグインの右側に──

変更前

自動更新は停止中です

自動更新を有効化する

とあると思いますので、自動更新を有効化するボタンをクリックします。

すると、次のように自動更新が有効になります。

変更後

✓自動更新は有効中です

自動更新を無効化

必要なプラグインを順番にインストール・有効化していけば、本作業は完了です。

パーマリンクを設定する

続いて、パーマリンクの設定をしておきましょう。

これまた聞き慣れない言葉だと思いますが、ブログサイトを運営するには、とても重要な設定です。ただ、難しい設定ではないので、基本から理解して、最初に済ませておきましょう。

パーマリンクって何?

パーマリンクとは、記事やページごとの「URL(インターネット上の住所)」のことです。

たとえば、ブログ記事のURLが「 https://example.com/hello 」のようになっていれば、「/hello 」の部分がパーマリンクです。

パーマリンク(Permalink)は、直訳すると「恒久リンク」または「永続的なリンク」なので、つまりは永久に変わらないリンク」という意味で使われています。

物理的な意味では、後から変更することは可能ですが、本来、一度決めたパーマリンクはあとで変えない方がいいです。

記事を書く前に設定するのがベストなので、初期設定で対応しておく必要があるのです。

パーマリンクのポイント

- 記事ごとに変えられるURLの名前のこと

- 英語や短い言葉にすると、わかりやすく検索されやすい(SEO対策)

- WordPressでは、「投稿名(記事タイトル)」をパーマリンクに使うのがおすすめ

パーマリンクの設定方法

パーマ

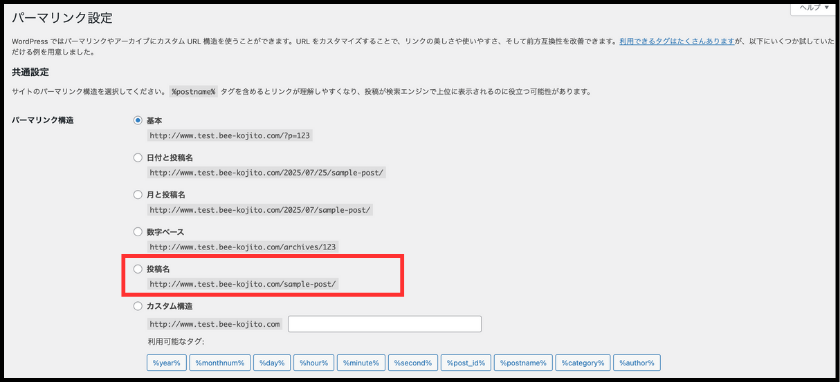

WordPress管理画面にログインし、左サイドバーから①「設定」⇒②「パーマリンク」を選択し、「パーマリンク設定」画面を開きます。

パーマリンク設定画面を開くと、パーマリンク構造を選択できるようになっています。

説明文では──

%postname% タグを含めるとリンクが理解しやすくなり、投稿が検索エンジンで上位に表示されるのに役立つ可能性があります。

とあります。

postnameというのは投稿名のことなので、つまり、投稿名を選択しておけば、分かりやすく、SEO的にも効果があるということです。特にこだわりがなければ、「投稿名」を選択すればいいでしょう。

日記やニュースなど、投稿した日付や時間が関係する場合は、日付や時間などをパーマリンクに設定すればよいと思います。

そうでなければ、「投稿名」一択ですね。

設定作業自体はこれで完了なのですが、「投稿名」について、もう少し理解をしておきましょう。

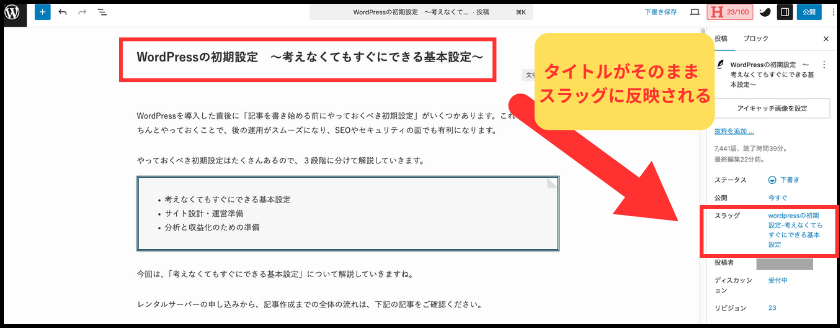

投稿名についての注意点

「投稿名」は記事の「タイトル」とは少し異なります。

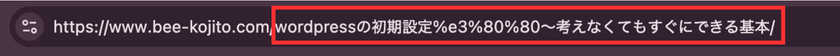

上図は、今見ている記事の編集画面です。右側に「スラッグ」という項目があります。この「スラッグ」が「投稿名」となります。デフォルトでは、記事の「タイトル」が、そのまま「スラッグ」に反映されています。

先ほど「投稿名」がパーマリンクとなるように設定しましたので、このままだと、この記事のURLは──

ということになってしまいます。

URLに日本語が入っていると、リンクをコピーして貼り付けた際に、下記のように文字化けしてしまいます。

日本語が入ったURLにした場合

そのため、「スラッグ」に関しては、英語(ローマ字でもいい)に変える作業が必要です。

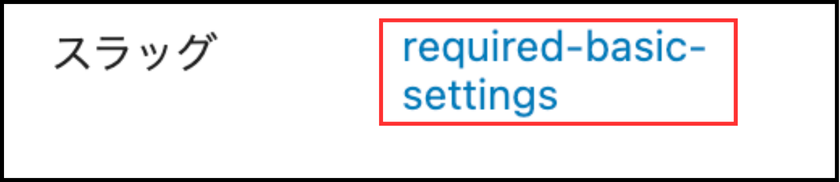

今回は「必須基本設定」という英訳したものを「スラッグ」にしてみました。

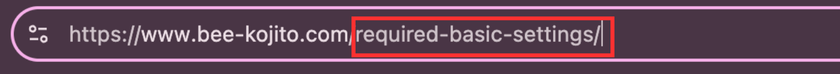

スラッグを英語に変更すると、記事のURLもすべて英語になりました。

サンプル投稿・ページの削除

WordPressの初期状態では、「投稿」機能と「固定ページ」機能の違いを体験してもらうため、あらかじめサンプルの投稿や固定ページが用意されています。

「投稿」と「固定ページ」の違いについては、「サイト設計・運営準備」編で説明していますので、ここでは、あまり気にせず、「サンプルはいらないから削除する」ということで、進めてください。

サンプル投稿

サンプルページ

サンプル投稿・ページは、実際のデザインがどう見えるかを確認するためだけのものです。

削除せずに放置しておくと──

- サイト訪問者に「準備中?」と思われてしまう

- SEO的に意味のないページがインデックスされる恐れがある

というようなこともあるので、削除しておきましょう。

サンプル投稿・ページの削除方法

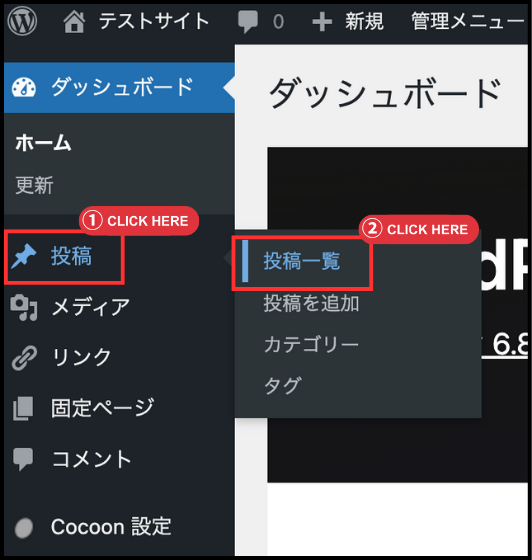

まず投稿一覧から「サンプル投稿」を削除します。

WordPress管理画面にログインし、左サイドバーから①「投稿」⇒②「投稿一覧」を選択し、「投稿一覧」画面を開きます。

「Hello world!」というタイトルのサンプル記事にカーソルをあてると、編集などのメニューが表示されるので、「ゴミ箱へ移動」をクリックすれば完了です。

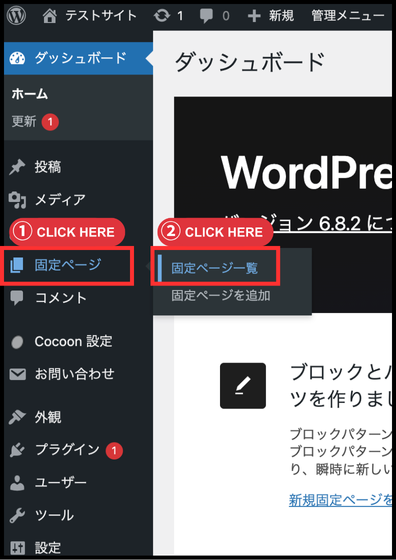

続いて、固定ページ一覧から「サンプルページ」を削除します。

左サイドバーから①「固定ページ」⇒②「固定ページ一覧」を選択し、「固定ページ」一覧画面を開きます。

立ち上げと同時に「Sample Page」「Privacy Policy 」という固定ページが自動的に発生しています。

サンプル投稿を削除したときと同じ要領で、「Sample Page」「Privacy Policy 」の両ページを「ゴミ箱へ移動」をクリックすれば完了です。

サンプルコメントの削除

今回の最後は、サンプルコメントの削除です。

「コメント」って何?

読者と投稿者(運営者)が相互にコミュニケーションをとるための仕組みです。読者からフィードバックをもらって、改善に活かしていくことができるなど、一定の有効性はあるものの、本サイトが主な目的にしている「副業ブログ」では、なくても問題ありません。

サイトの性格によって、向き・不向きがあります。

コメント機能があった方がいいサイト

個人の日記系ブログ ⇒読者との対話が運営の中心

教育・学習系サイト ⇒読者の質問や疑問に応える必要がある

小規模ビジネス・専門家のサイト ⇒コメントで信頼構築・コンサルにつながる可能性も

コメント機能は不要なサイト

アフィリエイトブログ ⇒コメントの内容が購買行動に影響を与えることは少なく、収益に影響しにくい

コーポレートサイト ⇒お問い合わせフォームの方がふさわしい

サンプルコメントを削除する方法

サンプルコメントは不要なので、削除してもいいですが、そもそも「コメント」機能を設置するかどうかを判断すべきです。

広告収入によって稼ぐ、つまり副業としてのブログを考えている場合は、コメント機能は設置しない選択でよいでしょう。

サンプルコメントの削除

サンプルコメントを削除したうえで、コメント入力するボックスを非表示にし、さらにコメント機能そのものを使わなくするという、3つの作業について解説します。

テーマはCocoonの場合で解説します。

まず最初にサンプルコメントを削除します。

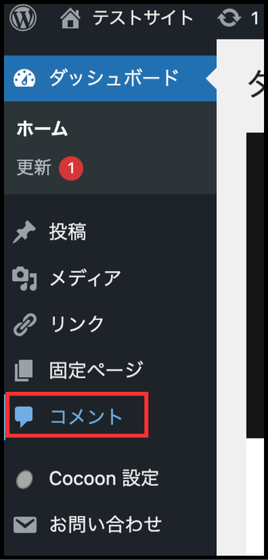

左サイドバーから「コメント」を選択し、「コメント」画面を開きます。

サンプルコメントの本文にカーソルを合わせると、メニューが表示されるので、「ゴミ箱へ移動」をクリックします。

次は、サイト全体でコメント欄を非表示にする設定です。これはテーマ(Cocoon)独自の機能による設定になります。

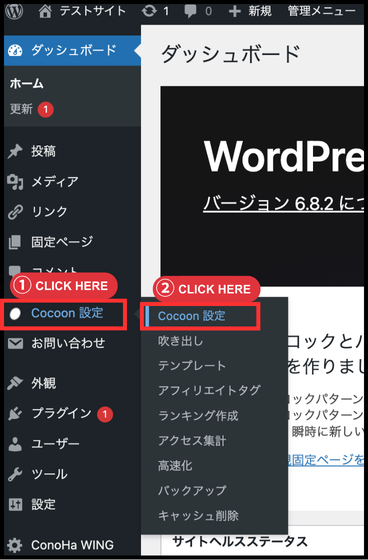

左サイドバーから①「Cocoon設定」⇒②「Cocoon設定」を選択し、「Cocoon設定」画面を開きます。

「Cocoon設定」画面にずらりと並ぶタブの中から、「投稿」タブを選択します。

下へとスクロールしていき、下部にある「コメント設定」にある「コメントを表示する」のチェックボックスから、☑(チェック)を外します。

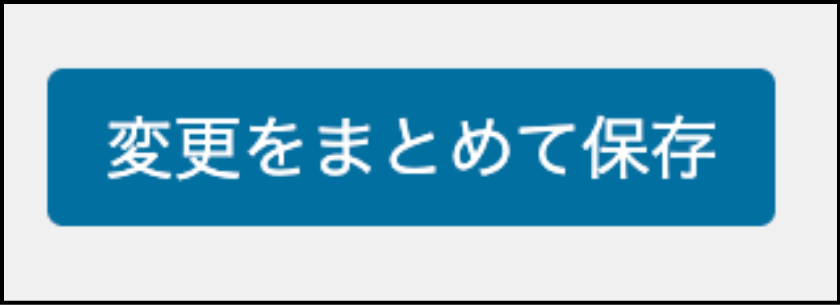

「Cocoon設定」画面の最下部にある「変更をまとめて保存」ボタンを押します。

これで、投稿・固定ページすべてのコメント欄が非表示になります。

最後に、WordPress本体の設定で、新規投稿のコメントを無効にする設定を行います。

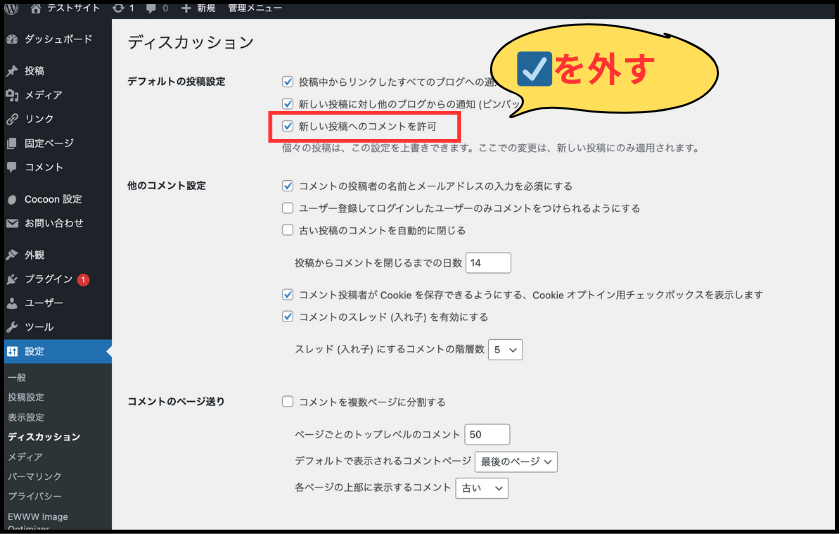

左サイドバーから①「設定」⇒②「ディスカッション」を選択し、「ディスカッション」画面を開きます。

「ディスカッション」画面の上部にある「デフォルトの投稿設定」にある、「新しい投稿へコメントを許可」の☑チェックボックスを外します。

「ディスカッション」画面の最下部にある「変更を保存」ボタンをクリックします。

これで今後作成する新規記事にはコメント欄が表示されなくなります。

以上で、サンプルコメントを削除し、コメントそのものを表示させず、さらに今後コメント欄設置しない設定が完了しました。

しかし、公開されているトップページを見てみると──

このように、「Recent Comments」(最近のコメント)という項目が表示されたままです。

コメント欄を非表示にしているので、「Recent Comments」(最近のコメント)も表示するものがありません。

そのため、今回の作業の締めくくりとして、サイドバーをカスタマイズして、「Recent Comments」(最近のコメント)を表示させないようにします。

サイドバーの他のカスタイマイズ方法は別途記事を作成します。今回は「Recent Comments」を表示させないことのみの解説です。

左サイドバーから①「外観」⇒②「ウィジェット」を選択し、「ウィジェット」の管理画面を開きます。

「Recent Comments」(最近のコメント)は、サイトのサイドバーに表示されていましたので、ウィジェットの管理画面の「サイドバー」に設定されている「ブロック」の中身を確認します。

ブロックのHTMLのコードを見ると、「Recent Comments」が<h2>タグで囲われているブロックがあるはずです。

そのブロックに表示されている「削除」をクリックします。

以上で、コメントという機能はすべてなくなりましたので、今後気にする必要はなくなりました。

まとめ

以上が、「考えなくてもすぐにできる基本設定」です。

WordPressは欧米で誕生したツールなので、日本人にとっては、慣れるまでに少々時間がかかります。徐々に慣れていきましょう。

初期設定の解説はまだ続きますが、どんなサイトを作っていこうが、共通する設定で、まさしく「考えなくてもすぐにできる基本設定」なので、機械的な作業でしたね。

記事を書く前にやっておくべき初期設定はまだ続きます。次は、サイトのおおまかなイメージを持った状態で、実施する作業になりますので、サイトが形になっていくのが実感できてくると思います。

わくわくするサイトを作っていきましょう!

〜全体の流れ〜

初期設定

- WordPress初期設定① 〜考えなくてもすぐにできる基本設定〜

- WordPress初期設定② 〜サイト設計・運営準備〜

- GoogleアナリティクスとGoogleサーチコンソール 〜分析のための準備〜