たね吉

たね吉WordPressの初期設定が終わったので、もう記事をガンガン書いていっていいかな?

いいけど、できれば分析ツールの設定もしておこう。収益化を目指す副業ブログは必須のツールですよ。

ブログやウェブサイトを運営する上で、アクセス解析の環境を整備することは欠かせません。

ある程度記事が増えてくると、方向性を確認するためにも、分析する作業は必須と思っておきましょう。

このページでは、分析ツールの定番であるGoogleアナリティクスとGoogleサーチコンソールの導入の手順をわかりやすく解説します。

導入しておくと、データが蓄積されていくので、実際の分析は後からでも大丈夫です。

初めはなんのことかさっぱりわからないかもしれませんが、初心者の方でもわかるように図解入りで設定を紹介しますね。

分析環境を整える流れ

初期設定としての分析環境の整備は、GoogleアナリティクスとGoogleサーチコンソールの設定作業となります。

Googleアナリティクスに登録する

Googleアナリティクスって何?

Googleアナリティクス(Google Analytics)とは、Googleが提供する無料のアクセス解析ツールです。

あなたのブログにどれくらいの人が訪れているか、どのページが人気なのか、読者がどこから来たのか(検索エンジンやSNSなど)、どの端末やブラウザを使っているのかといった、訪問者の行動を「見える化」するための強力なツールです。

ブログ運営では、「どんな記事が読まれているのか」「アクセス数は増えているか」などの情報を分析して、今後の改善や戦略に活かすことが重要です。

Googleアナリティクスを導入すれば、こうしたデータを無料で詳細に把握できるため、収益化を目指すブロガーにとっては必須のツールといえるでしょう。

2023年7月からは「GA4(Googleアナリティクス4)」という最新バージョンが主流となっており、以前の「ユニバーサルアナリティクス(UA)」から大きく仕様が変わっています。

参考:

なぜGoogleアナリティクスの設定が必要なのか?

ブログを始めたばかりの頃は、「とにかく記事を書こう!」とコンテンツ作成に集中することが多いです。

もちろん記事を書くことは大切ですが、読者の動きを把握せずに記事を増やしても、自己満足で終わってしまうリスクがあります。

そこで役立つのが、Googleアナリティクスによるアクセス解析です。導入することで、重要な情報が得られます。

本当にたくさんの情報があるのですが、特に──

- 訪問者数やアクセス数がわかる

- 人気記事や読まれていない記事が一目瞭然

というのが分かるのがとても重要です。

ほかにも、流入元や、閲覧しているデバイスなど、いろんなことが分かりますが、今は「とにかく分析には必要なデータが無料で得られるお得なツール」ということだけ覚えてください。

Googleアナリティクス(GA4)の導入方法

ここからは、WordPressブログにGA4(Googleアナリティクス4)を導入する具体的な手順をご紹介します。

導入方法は2通りあります。

- WordPressに直接タグを直接貼り付ける方法

- GTM(Googleタグマネージャー)を利用する方法

今回は、初心者向けに「WordPressに直接タグを直接貼り付ける方法」について解説します。

以下の流れに沿って進めれば、初心者でも10〜15分ほどで設定できます。

流れとしては──

1. Googleアナリティクスに登録し、測定IDを取得する

2. 測定IDをWordPressに貼り付ける

となります。

1.はGoogleアナリティクス

2.はWordPress、での作業となります。

Googleアカウントを準備

大前提として、Googleが提供するツールなので、Googleアカウントが必要となります。

Googleアカウントを持っている人は、手順2に進んでください。

GmailやGoogleドライブ、Googleマップ、Googleカレンダーなど、挙げたらキリがない位、便利なツールが使えるので、もしまだアカウントを作っていないのであれば、これを機会にぜひ作ってください。

Googleアナリティクスのアカウントを作成する

Googleアナリティクスのサイトに移動し、Googleアカウントを使ってログインします。

「Googleアカウント」と「Googleアナリティクスのアカウント」は別です。混乱する人もいるかもしれないので、少し補足しておきます。

「Googleアカウント」は、いろんなサービスを使うための共通の鍵みたいなものです。

この鍵があれば、Gmail、YouTube、Googleドライブなど、Googleが提供するいろんなサービスに入れます。

一方「Googleアナリティクス」は、自分のブログサイトのアクセスを調べる特別なツールで、このツールを使うためには、さらに「アナリティクス用の設定(=アカウント)」が必要です。

手順2

①アカウントの詳細 アカウント名

アカウントは、複数のサイトをまとめることもできるので、運営者の名前や屋号などがいいでしょう。

もしサイトは1つしか運営しないということであれば、サイト名でもいいです。

②アカウントのデータ共有設定

各項目をチェックするしないかは、個別ケースによりますが、ガイドラインとしては下記のとおり。

・Google のプロダクトとサービス:△(どちらでもいい)

・モデリングのためのデータ提供とビジネス分析情報::○(チェック推奨)

・テクニカル サポート:○(チェック推奨)

・ビジネスの最適化案:✕(営業メール不要ならチェック外しを推奨)

入力が完了したら、最下部にある「次へ」ボタンを押して、「プロパティの作成」画面に移動します。

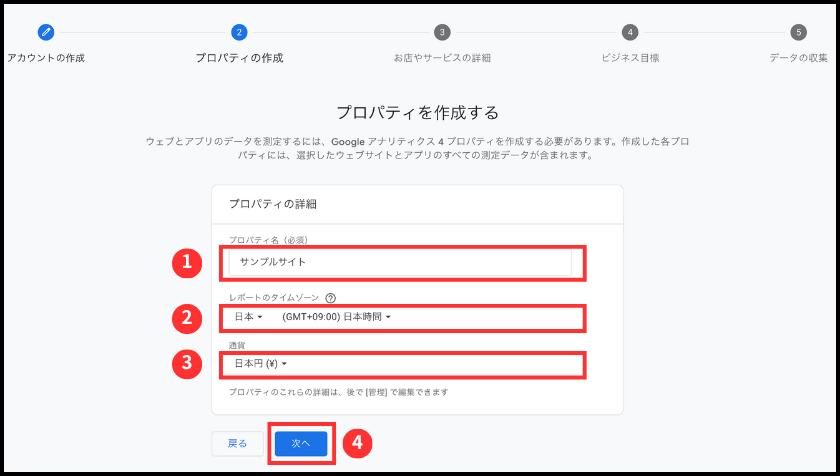

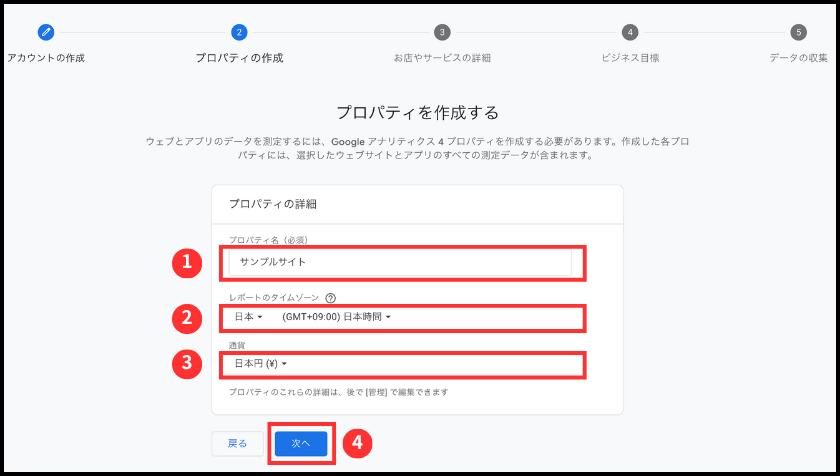

プロパティを作成する

「プロパティ」というのは、分析したいブログサイトそのもののことです。

Googleアナリティクスでは、この「プロパティ」ごとにアクセスデータを集めて分析します。

手順3

①プロパティ名:ブログサイト名

②レポートのタイムゾーン:日本

③通貨:日本円

入力できたら、④「次へ」を押して、「お店やサービスの詳細」画面へ移動します。

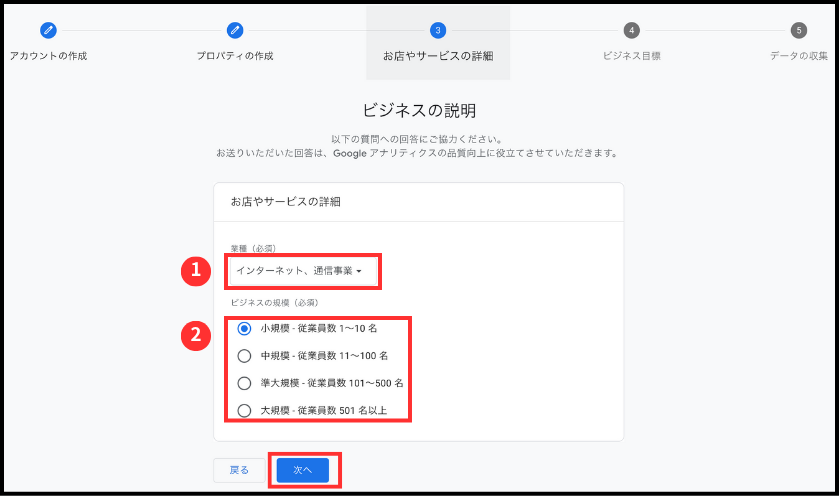

お店やサービスの詳細について登録する

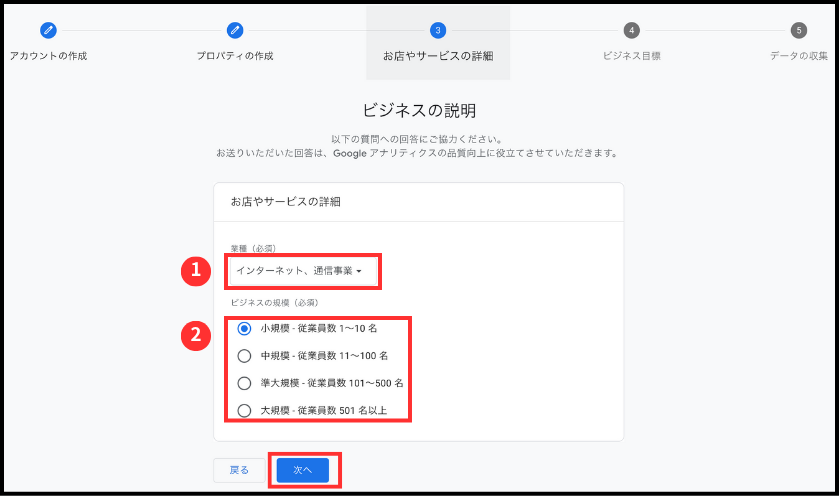

手順4

①業種

ブログ運営の場合にピッタリの項目が明確にないため、目的やジャンルに応じて2通りの選択があります。

その1 ブログ全般に対応する一般的な選択:「インターネット、通信事業」

その2 ジャンルによる選択:投資・節約・副業などは「金融サービス」、勉強法・資格取得・ノウハウ系は「教育」など。

②ビジネスの規模

個人であればほぼ「小規模・従業員数1〜10名」だと思いますが、実態を選択してください。

入力が完了したら、「次へ」を押して、「ビジネス目標」画面に移動します。

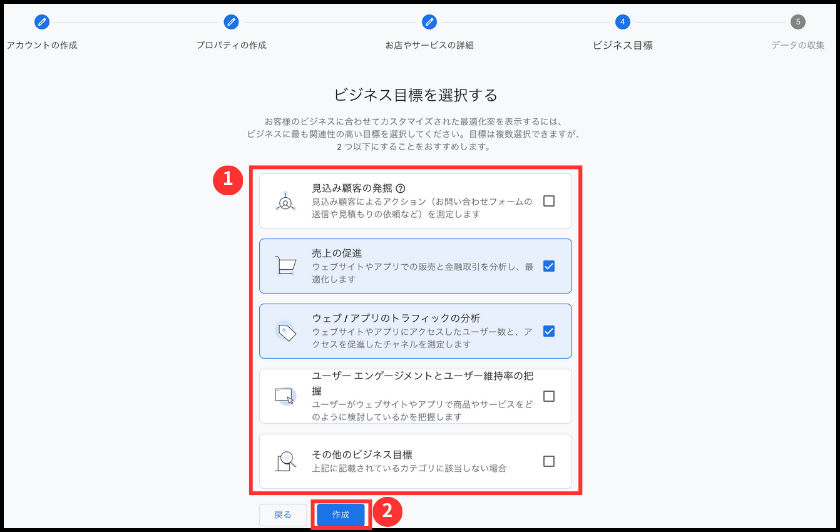

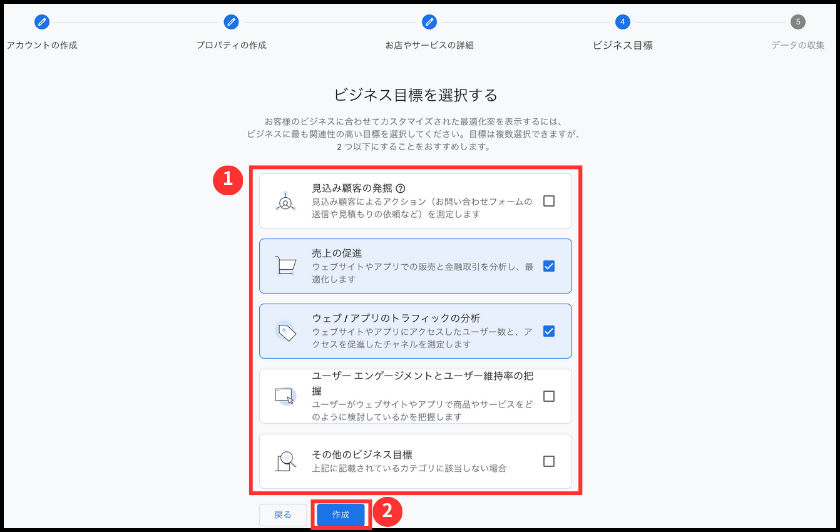

ビジネスの目標を選択する

手順5

①ビジネス目標

副業ブログとして運営していくのであれば、「売上の促進」と「ウェブ/アプリのトラフィックの分析」を選択していればいいでしょう。

入力が完了したら、②「次へ」を押して、データの収集画面へ移動します。

プラットフォームを選択する

手順6

プラットフォーム選択

WordPressのブログサイトであれば、「ウェブ」を選択します。

選択すると、「データストリームの設定」画面に移動します。

ウェブストリームを設定する

「データストリームの設定」画面で、「ウェブストリームの設定」を行います。

「データストリーム」と「ウェブストリーム」が混在して、ひっかかる方もいると思いますので、少し補足しておきます。

データストリームというのは、ブログサイトから送られてくる「アクセスデータの流れ(stream)」を受け取るための入口(チャンネル)のようなものです。

そして、データストリームには3種類あって、前の画面のプラットフォーム「ウェブ」「Androidアプリ」「iOSアプリ」です。

今回、「ウェブ」を選択したので、「ウェブストリームの設定」が必要となるということdす。

手順7

①ウェブサイトのURL:登録するサイトのURLを入力

②ストリーム名:サイト名を入力。※識別用なので、どのサイトか分かればサイト名でなくてもいいです。

入力できたら、③「作成して続行」を押すと、データストリーム一覧に登録されます。

ウェブストリームの詳細画面を開く

手順8

おそらく、ウェブストリームを作成すると、一旦「データストリーム」の一覧画面に遷移しますが、そのまま自動的に「ウェブストリームの詳細」画面に遷移します。

もし、自動的に遷移しなければ、該当するサイトをクリックして、「ウェブストリームの詳細」画面を開きます。

測定IDをコピーする

手順9

「ウェブストリームの詳細」画面を開き、「ストリームの詳細」に記載されている「測定ID」をコピーします。

WordPressに測定IDを貼り付ける作業になります。

方法はいくつかあるのですが、「WordPressの初期設定 〜考えなくてもすぐにできる基本設定〜」で導入したプラグインを使うのが、一番簡単だと思います。

手順1

WordPressにログインします。

手順2

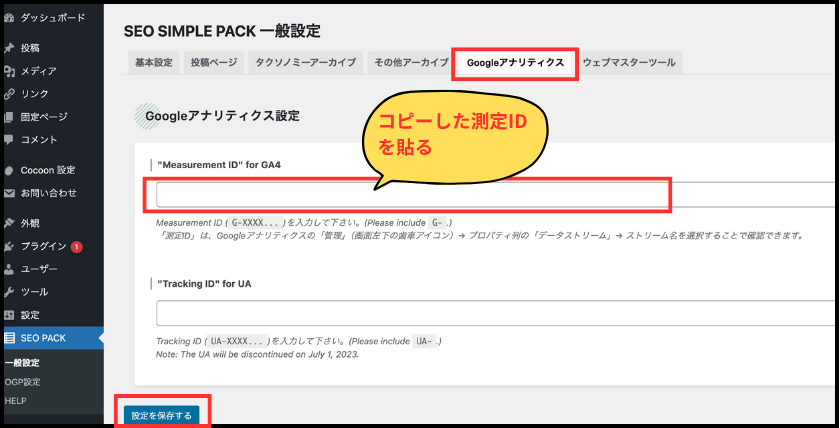

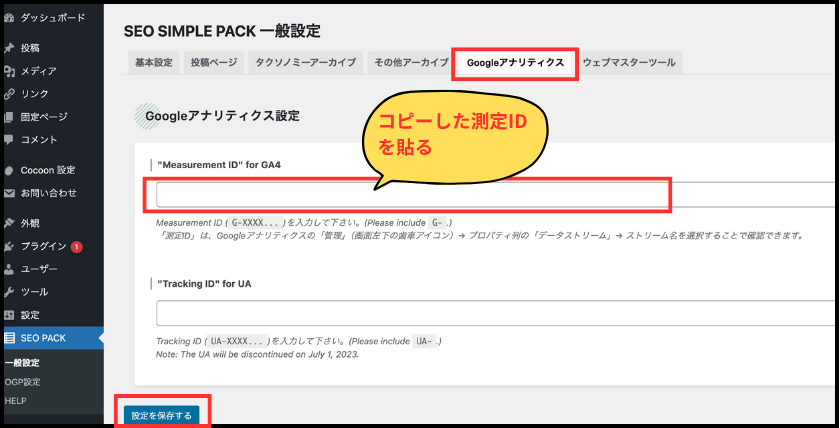

左のサイドメニューから①「SEO PACK」⇒②「一般設定」をクリックし、「SEO SIMPLE PACK 一般設定」画面を開きます。

左のサイドメニューに「SEO PACK」が表示されていない場合は、プラグイン画面から「SEO SIMPLE PACK」を追加し、有効化する必要があります。

詳細は、「WordPressの初期設定 〜考えなくてもすぐにできる基本設定〜」の「プラグインのインストールと有効化」を参照してください。

手順3

「SEO SIMPLE PACK 一般設定」画面を開いたら、上部のタブから「Googleアナリティクス」を選択し、「“Measurement ID” for GA4」(測定ID for GA4)のボックスに、コピーした測定ID(G-XXXXXXXX)を貼り付けます。

貼り付けたら、下部の「設定を保存する」ボタンを押すと、作業完了です。

すべての設定が完了したら、登録したブログサイトにアクセスした状態で、Googleアナリティクスにログインし、「レポート」からリアルタイムのアクティブユーザー数を確認しましょう。

あなたがアクセスしているので、正しく設定できていたら、1人のユーザーは確認できるはずです。

Googleサーチコンソールと連携する

Googleサーチコンソールって何?

Googleサーチコンソール(Google Search Console)というのは、あなたのブログが「Google検索でちゃんと表示されているか?」を確認したり、検索されやすくなるようにサポートしてくれる無料のツールです。

こんなことができます──

| サーチコンソールでできること | 補足 |

|---|---|

| ブログが検索に出ているか確認 | Googleがちゃんと見つけてくれているか確認できる |

| どんなキーワードで見られているか分析 | どんな言葉で検索されて、どの記事が見られたか分かる |

| エラーの通知が来る | ページがうまく表示されないときに教えてくれる |

| 「検索に載せて!」とお願いできる | 新しい記事をすぐ検索に出してもらうようリクエストできる |

ブログをやってる人は、「サチコ」と呼ぶようですね。

僕も最初は何のことかさっぱりわかりませんでした。

ブログとGoogleの関係

ブログの記事を書いたら、たくさんの人に読んでもらいたいですよね。そのためには、Googleで検索されたときに自分の記事が表示される必要があります。

しかし、Googleにインデックスされていない状態では、どれだけ内容がよくても検索結果に出てきません。

登録されないとどうなるか?

インデックスがされていないと、Googleのデータベースにその記事が存在しない状態になります。

そのため、どれだけ検索に適した記事を書いても、Google検索では一切ヒットしない=誰にも見つけてもらえないということになります。

だからこそ、ブログ運営では、ただ記事を書くことだけでなく、Googleに記事を見つけてもらい、登録されることが非常に大切になってきます。

そのために役立つのが「Googleサーチコンソール」です。

これを使えば、「自分の記事がインデックスされているかどうか」の確認や、「早く登録してほしい」というリクエストができるようになります。

Googleサーチコンソールと連携する方法

Google検索にブログを正しく表示させるために「Googleサーチコンソール」との連携が必要だということは理解できたと思います。

それではさっそく、WordPressで作ったブログサイトをGoogleサーチコンソールに登録していきましょう。

流れとしては──

1. Googleサーチコンソールに登録し、IDを取得する

2. IDをWordPressに貼り付ける

となります。

1.はGoogleサーチコンソール

2.はWordPress、での作業となります。

Googleサーチコンソールのサイトに移動します。

手順1

Googleサーチコンソールのサイトを開くと、「今すぐ開始」ボタンをクリックし、Googleアカウントを使ってログインします。

Googleサーチコンソールで新しくブログやサイトを登録する際、最初に「プロパティタイプの選択」という画面が表示されます。

これは、「どの範囲のURLをGoogleに管理してもらうか」を決める設定です。

選べるのは、次の2つの方法です。

ここでは、初心者向けの ② URLプレフィックスプロパティ を選択して進めていきます。

手順2

「URLプレフィックス」を選択し、登録したいブログサイトのURLを入力します。

「続行」ボタンが活性化するので、クリックします。

Googleサーチコンソールを使うと、自分のブログが検索に出ているかどうかをチェックしたり、「検索に載せて!」とGoogleにお願いしたりできます。

でも、これを誰でも自由にできてしまうと困りますよね。

たとえば、他人のブログを勝手に登録して操作できたら大問題です。

そのため、Googleは、「このブログの持ち主は本当にあなたですか?」と確認します。

これが「所有権の確認」です。

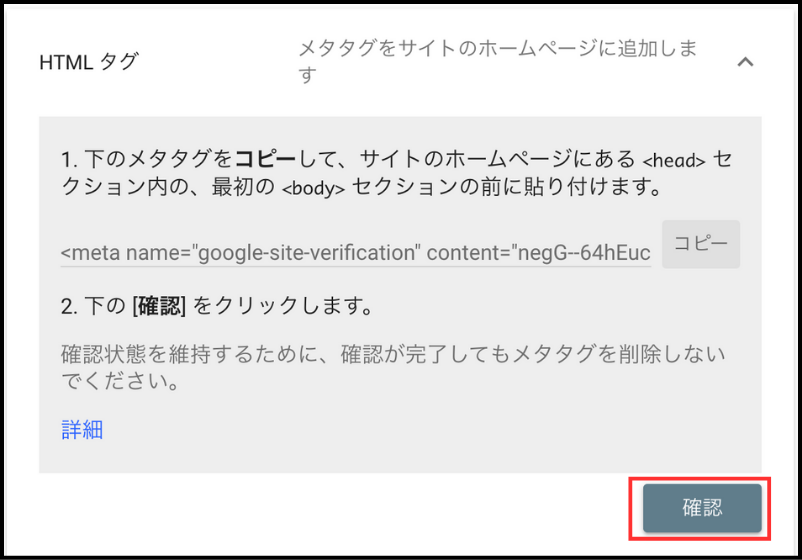

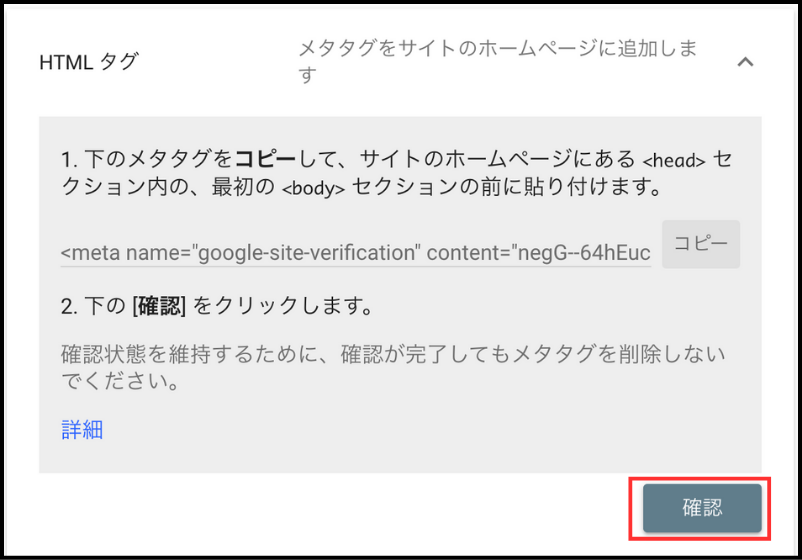

手順3

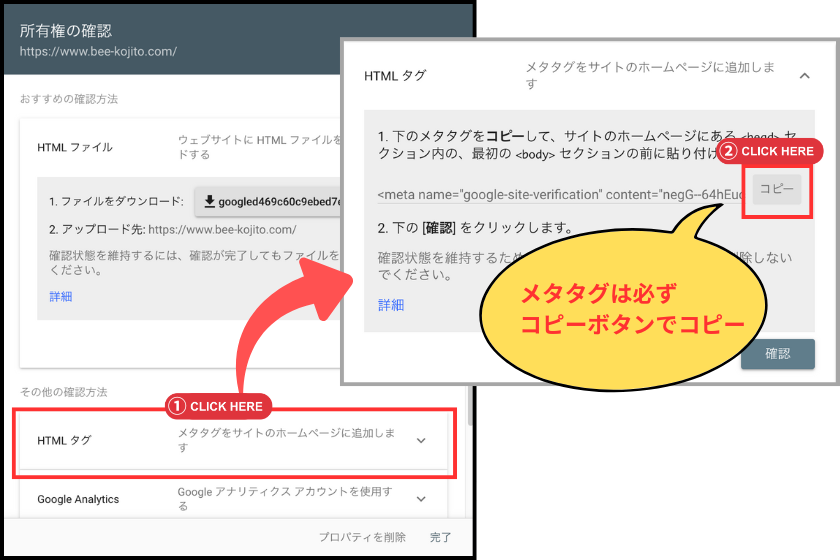

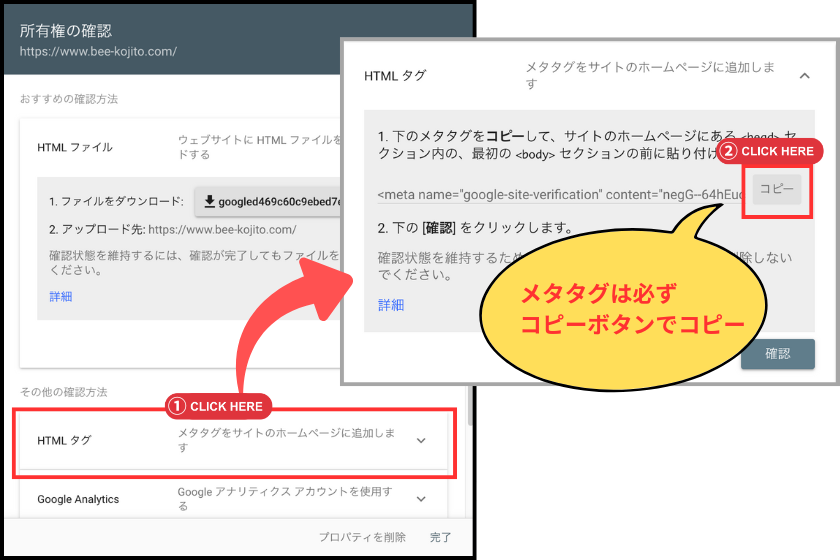

「URLプレフィックス」でURLを入力し、「続行」ボタンを押すと、「所有権の確認」画面が開きます。

やや下の方にある「その他の確認方法」にある①「HTMLタグ」をクリックします。

すると隠れていた「HTMLタグ」の詳細が現れます。

メタタグが記載されているため、②「コピー」ボタンをクリックして、コピーします。

メタタグはすべて表示されていないため、必ず「コピー」ボタンを使って、全文をコピーしてください。

手順1

WordPressにログインします。

手順2

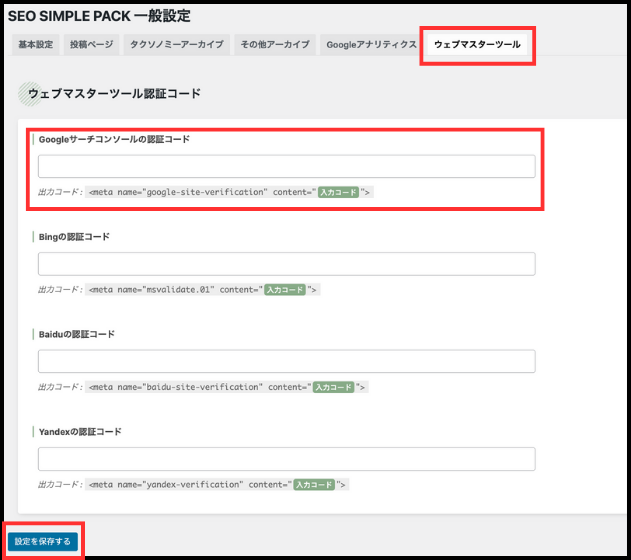

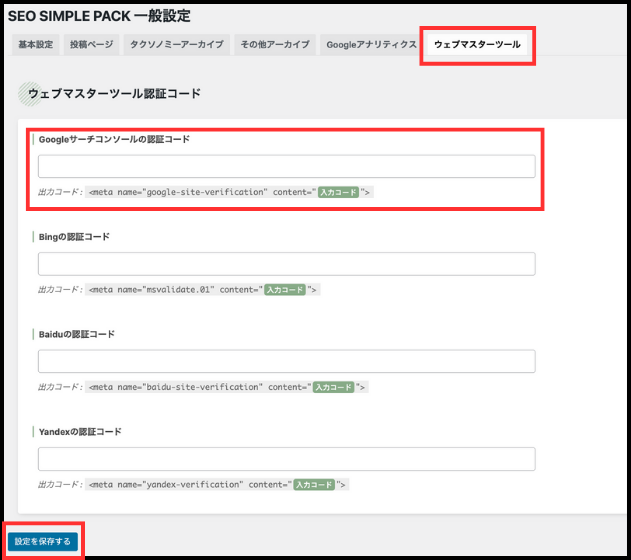

左のサイドメニューから①「SEO PACK」⇒②「一般設定」をクリックし、「SEO SIMPLE PACK 一般設定」画面を開きます。

手順3

「SEO SIMPLE PACK 一般設定」画面を開いたら、上部のタブから「ウェブマスターツール」を選択し、「Googleサーチコンソールの認証コード」のボックスに、コピーしたメタタグを貼り付けます。

ここで注意が必要です。

実際に貼り付けるのは、メタタグの下記の「入力コード」の部分のみです。

出力コード : <meta name="google-site-verification" content="入力コード">

入力コードの部分だけを残して、ほかは削除してください。

貼り付けたら、下部の「設定を保存する」ボタンを押します。

再度Googleサーチコンソールの「HTMLタグ」の画面に戻ります。

手順1

WordPressにメタタグを貼り付けましたので、「確認」ボタンをクリックします。

うまくいけば、「所有権を確認しました」と表示され、作業は完了です。

まとめ

以上が、「分析環境を整える」作業も完了しましたので、初期設定はすべて完了しました。

実際の分析をしていくのは、ある程度記事を公開してから実施すればいいでしょう。

さあ、初期設定が終わりましたので、どんな情報を発信していくのか、具体的な計画を立てて、記事を作成していきましょう。